INFORMATION

お役立ち情報

2025.05.04

退職前に勤怠データを持ち出して労基署へ提出するのは違法?情報漏えいに該当するかを徹底解説!

ある日、佐藤さんから届いた相談。

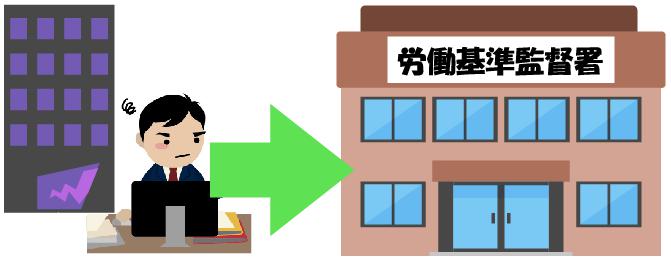

「吉村さん……ちょっと相談があるんです。会社を辞める前に、自分の勤怠データをUSBにコピーしておいたんです。退職後、未払い残業代の件で労働基準監督署に相談したんですけど……これって、情報漏えいになるんでしょうか?」

そう語るのは、関西のとあるIT企業に勤めていた佐藤健一さん(仮名・30代前半)。

数年間勤めていた会社では、日常的に月80時間を超える残業が当たり前。

それなのに、残業代は「みなし残業」で処理され、申請すらできない空気がありました。

そんな状況に耐えかね、彼は退職を決意。

会社のシステムから自分の勤怠データを抜き取り、退職後、証拠として労基署に提出しました。

ところが、後日……

前職の人事担当から「社内情報を持ち出すなんて、情報漏えいじゃないのか」と責められ、不安になったというのです。

果たして、佐藤さんの行動は法的に問題だったのでしょうか?

まず最初に考えるべきなのは、「勤怠データとは誰のものか?」という問題です。

企業がシステム上で管理しているとはいえ、その中には個人名、勤務時間、休暇取得など、その人の働き方やライフスタイルが詳細に記録されています。

実際、勤怠データには「個人情報」が含まれているため、個人情報保護法の適用対象になります。

しかし、そのデータの「主体」は本人であり、本人には自分の個人情報を開示請求する権利(個人情報保護法 第33条)があります。

つまり、佐藤さんが取得したのが「自分自身の勤怠データ」であり、そこに他人の情報が含まれていなかったのであれば、それだけで違法行為になるとは考えにくいのです。

ただし、すべてが正当化されるわけではありません。

佐藤さんが行ったように、自分の勤怠データだけをUSBに保存して持ち出すという行為が、企業のセキュリティポリシーに違反していた場合、それは**「社内規定違反」**になる可能性があります。

企業によっては「社外への情報持ち出し禁止」や「外部記録媒体への保存禁止」といった規則が定められており、それを破れば懲戒処分の対象になることも。

ただ、佐藤さんの場合はすでに退職済み。企業が後から懲戒処分を下すことは難しく、仮に損害が発生していなければ、損害賠償請求なども現実的には考えにくいです。

一方で、もし佐藤さんが他の社員の勤怠データも一緒に持ち出していた場合、それは完全にアウトです。他人の個人情報を本人の同意なく第三者に提供する行為は、個人情報保護法違反となり、重大な法的リスクを抱えることになります。

ここで重要なのは、佐藤さんが勤怠データを持ち出した目的です。もし彼が、そのデータを使って元職場を誹謗中傷するためにSNS等に晒したのであれば、たとえ自分のデータであっても名誉毀損や信用棄損に問われかねません。

しかし、今回は労基署という公的機関に提出し、未払い残業代の申告という公益性のある目的のために使用しています。

このような場合、「公益通報者保護法」という法律が関係してきます。この法律は、労働者が企業の違法行為を内部告発・外部通報する際、その通報によって不利益を被らないよう保護する制度です。

労基署はその「通報先」として正式に認められており、通報の内容が真実と信じるに足るものであれば、通報者の行為は法的に保護されます。

つまり、佐藤さんのように「自身の労働環境の是正のために」「自身の情報を証拠として」使う行為は、情報漏えいには該当せず、適法とされる可能性が極めて高いのです。

一方で、企業側としても、従業員が退職時に情報を持ち出すことは、経営上のリスクとなりえます。

たとえ合法であっても、対応を間違えると「隠ぺい体質」として社会的信用を損ねる恐れもあります。

そのため、企業が講じるべき対策としては以下のようなものが考えられます。

🔷勤怠システムへのアクセス制御(ダウンロード・印刷権限の制限)

🔷社内の持ち出しルールの整備と明文化

🔷従業員への定期的な情報管理教育の実施

🔷内部通報制度の整備と、相談窓口の見える化

加えて、未払い残業や労働環境への不満がそもそも存在しないよう、適切な労務管理と風通しの良い社内文化の構築が、最も根本的な対策となるでしょう。

佐藤さんのケースは、「情報漏えい」と「正当な権利行使」のはざまにある行為でしたが、法的に見れば、個人情報保護法・公益通報者保護法いずれの観点からも、明確に違法とは言えないものです。

しかし、その正当性を守るためには、「自分のデータに限る」「正規の手段で取得する」「公的機関への提出に限る」など、目的と方法の正しさが不可欠です。

一方、企業側もこのような事例に対して過剰に反応するのではなく、内部に問題がなかったかを冷静に見直し、再発防止と改善に努めることが、長期的には会社の信頼を守る道となるはずです。

お問い合わせ

営業時間:9:30~19:00(メールによる受付は24時間)定休日:日曜日

事前のご予約で夜間、土日祝日でも対応可能